日頃よりはまだ歯科医院をご愛顧いただき誠にありがとうごございます。

前回のコラムでは歯の構造、歯髄組織の診断の難しさ、各種検査方法について記載しました。

今回は各種検査方法の詳細と、どういった検査結果が予想されるかを書いていきたいと思います。

検査結果を問わず歯髄組織を残すことが難しい、もしくは根管治療を必要とする症状

・すでに根管治療をされている歯に再び痛みが出現している。

患者様は以前に根管治療をお受けになられたかどうかを覚えていらっしゃらない方も少なくありません。

一つ参考になるのはお口の中でクラウンを被せている歯があれば根管治療を行っている可能性が高い歯になります。

レントゲン検査では根管(神経管の中)にお薬が入っていれば根管治療後の歯となります。

「神経を取ったのに何故再び痛くなるのか?」とご質問いただく事がありますが根管内に再度細菌が侵入した場合には根の先に炎症を起こし痛みが出現します。

「急性根尖性歯周炎」の病名になります。

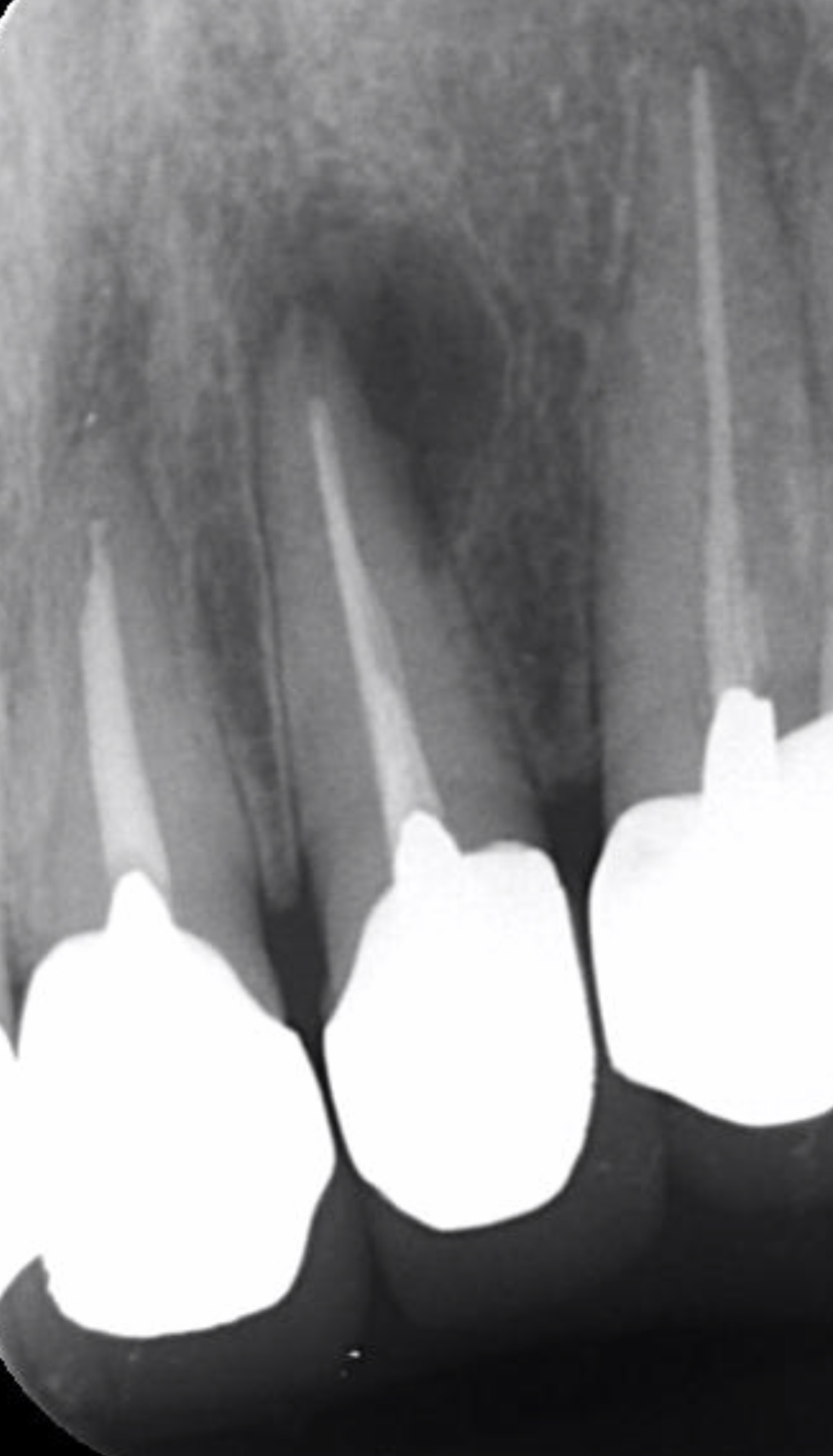

レントゲンは連続した3歯に根管治療がされています。

真ん中の歯に根尖性歯周炎が発症し、歯根の先に影(根尖病変)を作っているのが確認できます。

・自発痛が発症している場合

「何もしなくても痛い、歯に触れなくても痛い」などの症状の場合には歯髄組織を残すことができません。

根管治療の適当となります。

ただし、前回のコラムにも書きましたが症状は患者様の主観に頼るところも多分にあるので本当に自発痛であるかどうかをしっかりと問診でお聞きする必要があります。

検査結果から読み取る歯髄組織の症状

・歯髄電気診から分かること

歯髄電気診断は微弱な電気刺激を与えることで歯髄の神経線維の反応を見ています。

歯髄電気診で全く反応がない、もしくは鈍痛と呼ばれる鈍い痛みを感じた場合には高い確率で歯髄組織全てが死んでいる「歯髄壊死」の可能性が高くなります。

歯髄壊死は根管治療の適応となります。

歯髄組織が正常である場合には検査開始から比較的早い段階で鋭い痛みを感じます。

歯髄組織が正常であると患者様にはかなり不快な検査となってしまいます。

電流が流れやすい銀歯の被せ物や詰め物が入っている場合には正確な診断が難しくなります。

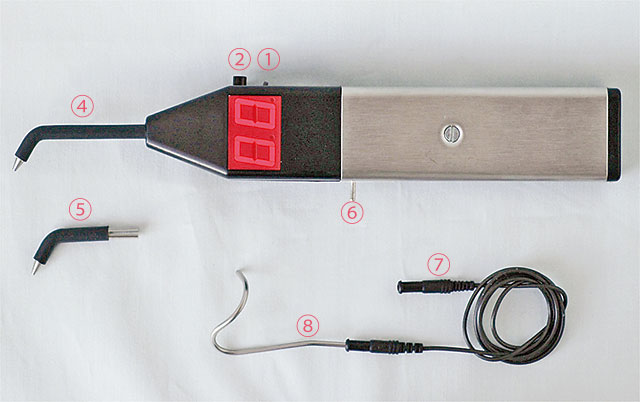

下記は当院でも採用している歯髄電気診の機械になります。

④の部分を歯に当てて微弱な電流を流していきます。

・冷温診

冷却したスポンジを歯面に当てる検査方法が国内では一般的です。

冷温診では冷たい感覚(軽い痛みとして感じる患者様もいらっしゃいます)を感じるか否かと、その感覚が持続するか否かの二つをみています。

全く感覚がない場合には「歯髄壊死」の可能性が高くなります。

一過性の冷たい、もしくは軽い痛み程度の感覚であれば歯髄組織が正常である可能性が高いと判断します。

冷たい感覚が(不快に)ジーンと5秒以上長引く場合には歯髄組織に何かしら問題が起きている可能性が高く他の検査結果と合わせた診断が必要となります。

・温熱診

温熱診は歯髄電気診や冷温診とくらべると検査の優先順位は高くありません。

温かい食べ物を召しがった時に痛むなどの症状はある場合に症状の再現性を確認するために行う場合があります。

冷温診と同じく一瞬の反応であれば歯髄組織は正常ですが持続する感覚があれば問題が起きている可能性を示唆しています。

大切な点は診断を下す際には一つの診断結果だけを鵜呑みにせず総合的に判断すること、また患者様の主観が入りやすい検査になりますので体調が優れなかったり、来院による緊張なども考慮する必要があります。

訴えの症状と検査結果に乖離がある場合にはどちらかの結果を鵜呑みにするのではなく後日改めて検査を行い治療方針を決める場合もあります。

「一度根管治療を行うと歯髄組織が戻ってくることはありません。」積極的に処置をすることを考えず、より慎重に診断を

下すべきであると考えます。

次回は診断の難しさを痛感した治療ケースについてご紹介していきたいと思います。