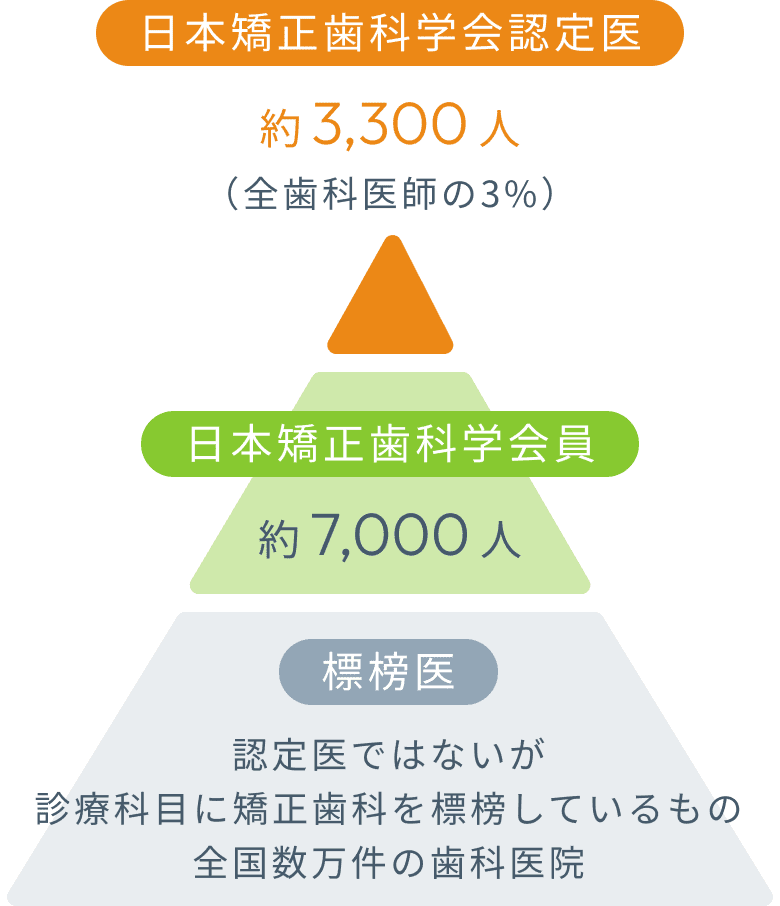

日本矯正歯科学会の

認定医が在籍

当院には日本矯正歯科学会の認定医が在籍しており、高い専門知識を持った矯正医が治療を担当しています。

このページでは、日本矯正歯科学会の認定医の特長について詳しく解説します。

日本矯正歯科学会の

認定医とは?

学会が定める厳しい条件を満たした歯科医師

日本矯正歯科学会の認定医とは、学会の厳しい条件を満たし、認定医資格を取得した歯科医師のことです。

認定医資格を取得するためには、厳格な試験と審査に合格する必要があります。試験と審査に合格すると、認定医として医師登録され、その医師が矯正治療において高度な専門知識と技術を備えていることが証明されます。

認定医になるための条件

- 日本矯正歯科学会に会員として5年以上在籍すること

- 各大学の歯学部(矯正歯科)において2年以上の臨床研修(研修制度)を受け、かつ同学会の矯正指導医のもとで3年以上の専門知識の習得、専門性を身につけること(治療経験、治療技術の担保)

- 日本矯正歯科学会の発行する学会誌に論文を提出・発表すること

- 日本矯正歯科学会がおこなっている試験に合格すること

認定医になるためには、学会に5年以上在籍し、さらに5年以上の臨床経験を積む必要があります。その後、矯正歯科臨床に関する研究成果を学会誌に発表し、試験に合格しなければなりません。年月を要する上に難易度が高いため、すべての歯科医師が認定医になれるわけではないのです。実際、日本矯正歯科学会の認定医は、全歯科医師のわずか3%ほどしかいません。

知識と技術は常にアップデートし続けなければならないもの

矯正治療には、専門的な知識と技術が不可欠です。その知識と技術は、歯科大学を卒業しただけで習得できるものではありません。卒業後にさまざまな研修に参加し、臨床現場で指導医に師事し、何年もかけてようやく得られるものです。

そして、知識と技術は常にアップデートし続けなければならないものです。

しかしながら、こうした専門的な知識と技術を習得せずに「矯正歯科」を掲げている歯科医院は少なくありません。

次の章では、専門的な知識と技術を持ち、学び続ける「日本矯正歯科学会の認定医」がどのようなことに重視して治療をおこなっているのか、その特長について解説します。

認定医の特長

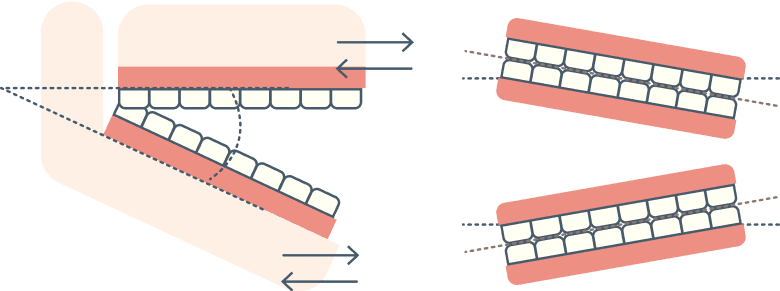

顎間関係を意識した治療計画を立てられる

顎間関係とは、上顎と下顎の位置や角度、相互の関係性を指します。

顎間関係は、最適な噛み合わせを実現させるために欠かせない要素です。

認定医は、現在の顎の位置や角度に異常がないか、次のポイントを確認します。

①上下顎の前後位置

②下顎の角度

③咬合平面の傾き

これらの検査結果を基に、顎間関係を意識した治療計画を立てます。

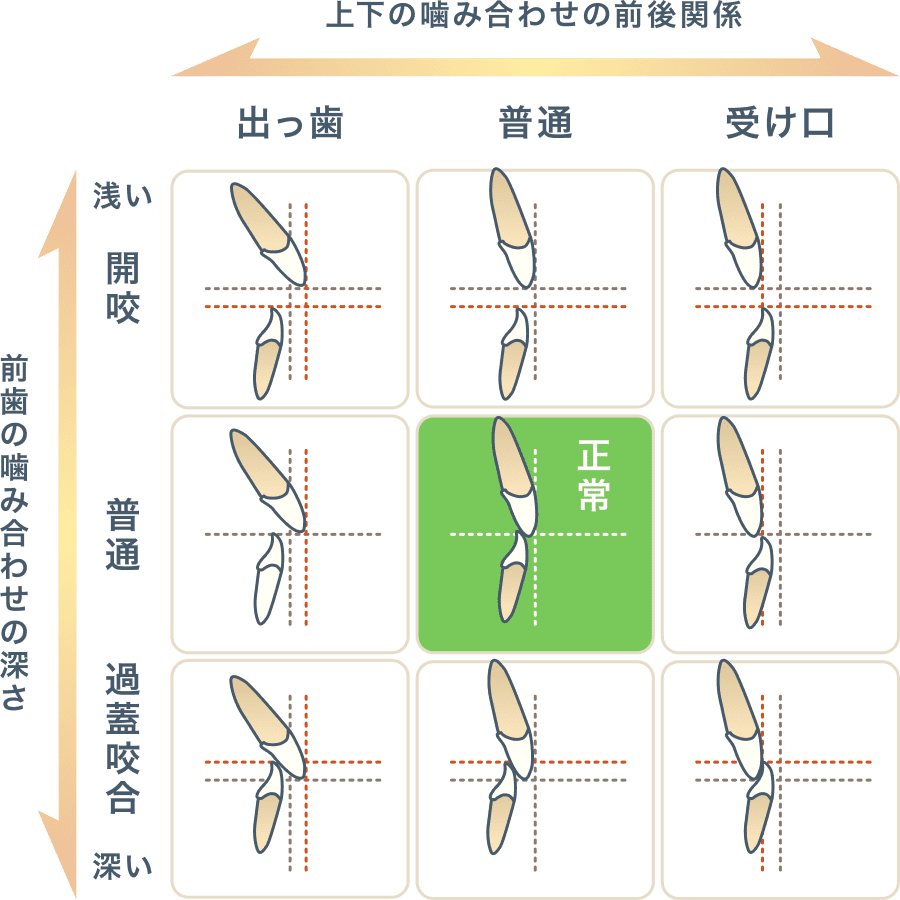

上下の前歯の噛み合わせの状態を意識した治療計画を立てられる

認定医は、上下の前歯の噛み合わせの状態を診て、不正咬合(悪い歯並び)を診断します。具体的には、「前後位置関係」と「噛み合わせの深さ」という2つの指標を使って評価します。

前後位置関係は、上下の前歯の前後位置の距離を指します。前後位置の距離が4mm以上の場合は上顎前突(出っ歯)、1mm以下の場合は下顎前突(受け口)と診断します。前後位置関係が悪いと、歯並びだけでなく、それに伴ってEライン(横顔のバランス)も崩れてしまいます。

噛み合わせの深さは、上の前歯が下の前歯に対してどれだけ重なっているかを指します。

噛み合わせの深さが1mm以下の場合は開咬(前歯が閉じない状態)、4mm以上の場合は過蓋咬合(上の歯が下の歯に完全に重なっている状態)と診断します。

噛み合わせが悪化したり、顔のバランスが崩れたりする可能性がある

一般医師の中には「前後位置関係」と「噛み合わせの深さ」が適切な噛み合わせや顔のバランスに関与していることを十分に理解していない医師もいます。そのような医師は、歯の見た目を整えることだけを重視した前歯矯正(部分矯正)をおこない、無理に歯を動かそうとしたりします。その結果、治療前よりも噛み合わせが悪化したり、顔のバランスが崩れたりするリスクがあります。

顔貌変化を意識した治療計画を立てられる

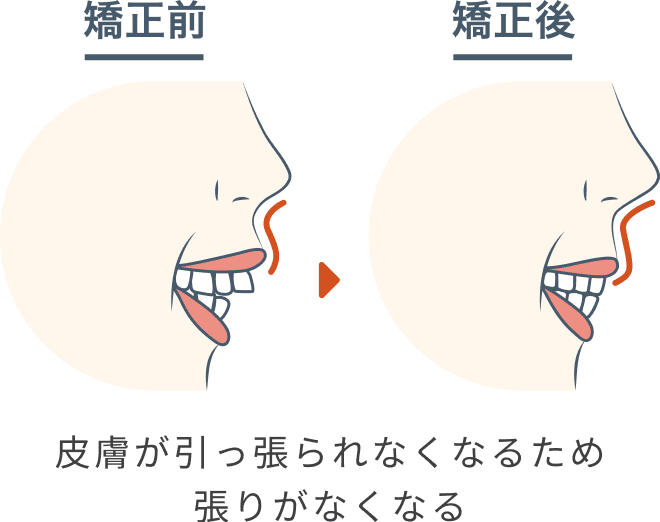

矯正治療は、顔がすっきりして可愛くなるといったポジティブな変化もあれば、ほうれい線が目立つようになったり、人中が伸びたりといったネガティブな変化も起こりえます。

そのため、矯正医は矯正治療を始める前に、起こりえる顔貌の変化を患者様に伝え、リスクを考慮した治療計画を立てなければなりません。

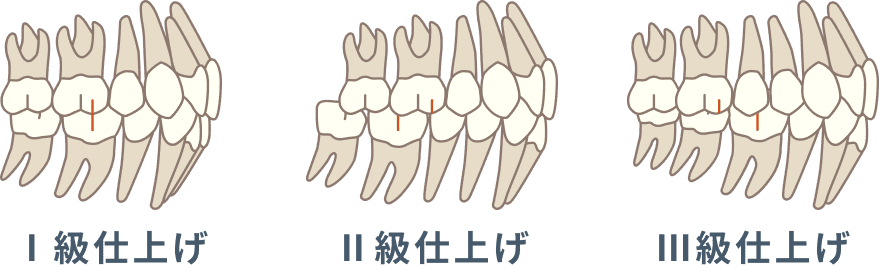

認定医も一般医師も、診断時に上顎第一大臼歯と下顎第一大臼歯の噛み合わせの状態を診て、画像のようにⅠ級~Ⅲ級に分類します。理想的な噛み合わせの状態は、上下顎の第一大臼歯がしっかりと噛み合っているⅠ級です。※Ⅱ級は上顎前突(出っ歯)を示し、Ⅲ級は下顎前突(受け口)を示す状態で、臼歯の位置関係が前後にズレています。

治療前の状態がⅠ級の場合は、最適な臼歯の位置関係を維持しながら、歯並びが悪い箇所のみを改善する治療計画を立てます。Ⅱ級やⅢ級の場合も、基本的にはⅠ級を目指す治療計画を立てます。ここまでは、認定医も一般医師も同様の考え方です。

しかし、ここで顔貌の変化を考慮できるかどうかに違いが生じてきます。

例えば、Ⅱ級の状態(出っ歯)からⅠ級の状態を目指す際には、抜歯などによってスペースを作り、上顎の臼歯を後方に移動させます。臼歯を後ろに下げることにより、前歯も下がってくるため、出っ歯が改善されます。

しかし、このような場合、飛び出ていた前歯によって引っ張られていた皮膚が余り、顔がたるんだり、ほうれい線が目立つようになるリスクがあります。

認定医は、このような治療によって生じる顔貌変化のリスクを予測し、事前に患者様へ説明することができます。

そして、歯並びの見た目の美しさと顔貌変化のどちらをどれほど重視するかを考慮しながら矯正の度合いを調整します。

例のような、ほうれい線が目立つ・顔がたるむ等の変化を考慮する場合は、前歯を引っ込めすぎず軽度の矯正に留める治療計画を立てます。

予期せぬ顔の変化で後悔する可能性がある

一般医師の中には、「Ⅰ級の状態を目指すこと」だけを重視し、顔の変化に関する知識が不足している医師が多くいます。そのため、患者様に顔貌変化のリスクを伝えることができず、矯正治療後に「顔が変わるなんて聞いていなかった」と後悔する患者様が少なくありません。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正を組み合わせたハイブリッド治療が可能

認定医は、豊富な知識と経験を活かし、ワイヤー矯正とマウスピース矯正を使い分けたハイブリッド治療が可能です。

なぜ使い分けるかというと、ワイヤー矯正とマウスピース矯正にはそれぞれ得意な動きがあるからです。

例えば、過蓋咬合の場合は、歯を引っ張り出す挺出が得意なワイヤー矯正を用いて治療をおこないます。一方、開咬の場合は、奥歯の圧下と前歯の傾斜移動が得意なマウスピース矯正を用いて治療をおこないます。

このように、それぞれの矯正装置の得意分野を活かして使い分けることで、歯の移動がより効率的におこなわれ、最適な噛み合わせを実現することができます。

認定医なら

美しい仕上がりを実現

美しい仕上がりとは、見た目・噛み合わせ・顔貌のバランスが取れた状態

認定医は、顎間関係や噛み合わせの状態を細かく分析することができます。

そのため、「見た目の美しさ」「最適な噛み合わせ」「顔貌」の3つのバランスが取れた美しい仕上がりを実現できるのです。

治療モニター募集

矯正モニターなら

最大100,000円OFF

当院では、症例写真の公開やサービス向上のための詳細なアンケート等にご協力いただける治療モニターを募集しています。ご協力いただける方には、治療費を最大10万円割引した料金で提供しています。

モニター募集のご案内

全顎矯正が17.6万円から

全顎矯正が17.6万円から

当院の矯正治療は17.6万円から。こんなに安いのに前歯矯正(部分矯正)ではありません。全顎矯正が17.6万円です。間違いなく安さは日本トップクラスです。

どうしてここまで安くできるのか、安さの理由をご説明します。

初診カウンセリング

のご案内

マウスピース矯正なら

当院にご相談ください

初診カウンセリングとは?

レントゲン撮影・口腔内撮影等の検査をおこなったのちに、矯正治療について詳しくご説明します。

その後、撮影画像をご覧いただきながらおおよその治療期間・費用等についてご説明します。

所要時間は30分程度。費用は3,850円のみです。無理な勧誘はございませんのでご安心ください。

噛み合わせが合わなくなる可能性がある

一般医師の中には顎間関係を意識しない医師もいます。それは”歯をきれいに並べること”に重きを置いているからです。顎間関係を意識しないと、どんなに見た目が美しくても、噛み合わせが全く合わなくなるというトラブルを引き起こす可能性があります。