-

治療実績5000症例以上

※2014.05/01~2023.08/31の累計症例数

精密根管治療

痛みやリスク・費用について

他院より

根管治療患者さまを

多数受け入れています

当院は、他院にて「根管治療が必要」あるいは「抜歯が必要」と診断された患者様を数多く受け入れてきました。

保険の歯医者では実現不可能な精密処置で、根管内における虫歯再発を極限まで低減します。「より良い根管治療を受けたい」「抜歯したくない」とお悩みの方は一度ご来院ください。

精密根管治療が

おすすめな人

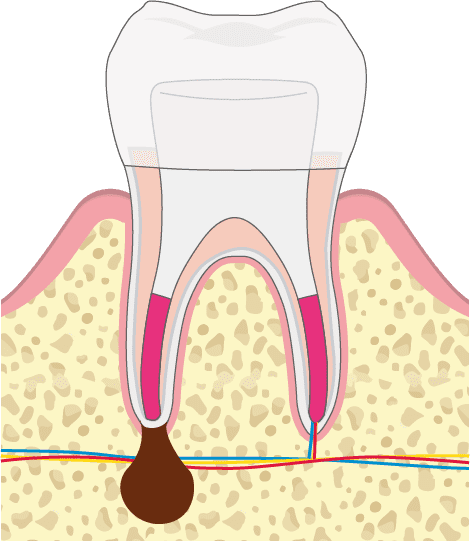

- 他院で抜歯と診断されたが

諦められない方 - 抜髄後の虫歯再発を

できるだけ防ぎたい方 - 他院で根管治療が

なかなか終わらない方 - できる限り自分の歯を

長く残したい方 - 歯茎に

膿のできものがある方

精密根管治療とは?

精密根管治療とは、根管内に生じた感染・炎症の根絶を目的とした治療です。従来の根管治療(保険治療)よりも高度な術前検査・術中防菌・精密処置を施すことで、術後の虫歯再発リスクの徹底低減を図る治療です。

処置の流れ

-

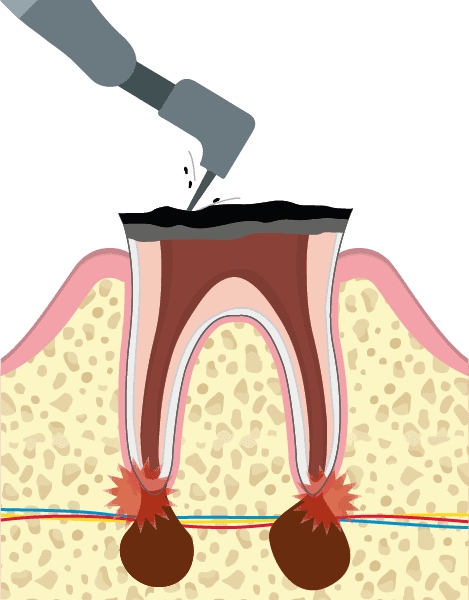

STEP 01

感染歯質(虫歯)の除去

細菌に汚染された歯冠部(歯茎から露見している部分)をきれいに削ります。

-

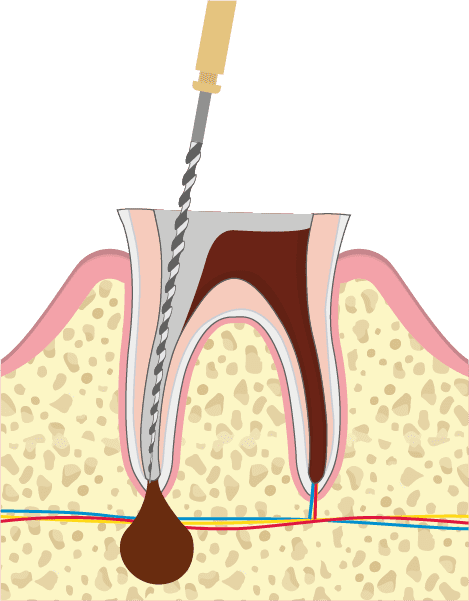

STEP 02

感染した歯髄の除去

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)で根管内を確認しながら、専用の清掃器具で丁寧に細菌感染した歯髄を除去します。根管壁を削って消毒に適した形状に整えます。

歯髄温存に処置方針を切り替えることがあります

根管内の歯髄の状態は“開けて見てみないとわからない”ことも多いです。処置中に歯髄の温存が可能と判断した場合には、抜髄処理を中断し、温存治療に切り替えます。

-

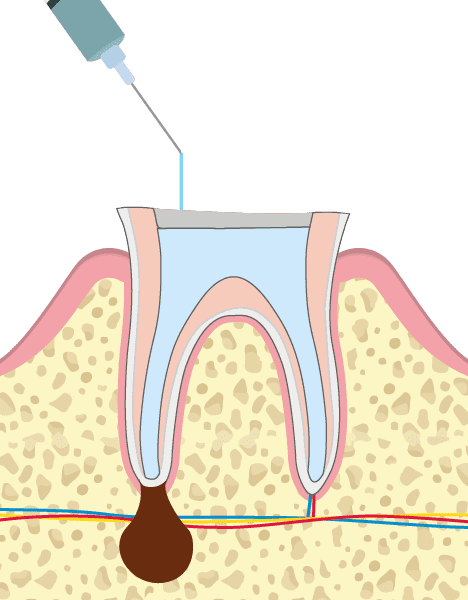

STEP 03

根管内の洗浄・消毒

根管内を専用の薬液で洗浄・消毒します。

-

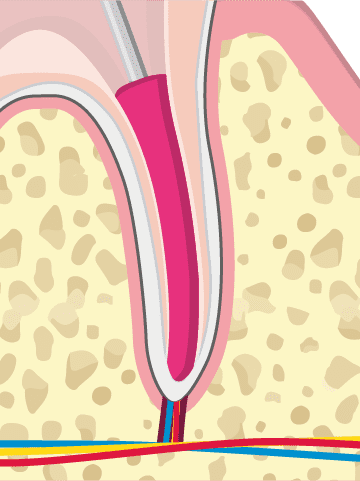

STEP 04

根管内の密閉

根充剤を根管内に詰めて封鎖し、術後の細菌侵入・増殖を抑制します。

-

STEP 05

歯冠の修復

削ってなくなった歯冠部をセラミック等で修復し、見た目と機能と耐久性を復元します。

処置の手順そのものは保険根管治療とほとんど変わりません。精密根管治療と保険根管治療の違いは、使用する治療支援機器・材料や、処置にかける時間、あるいは処置をおこなうドクターの技術(診断技術・処置技術)そのものです。

保険治療との違い

-

違い016

CT撮影をおこない

根管構造・病巣を正確に把握

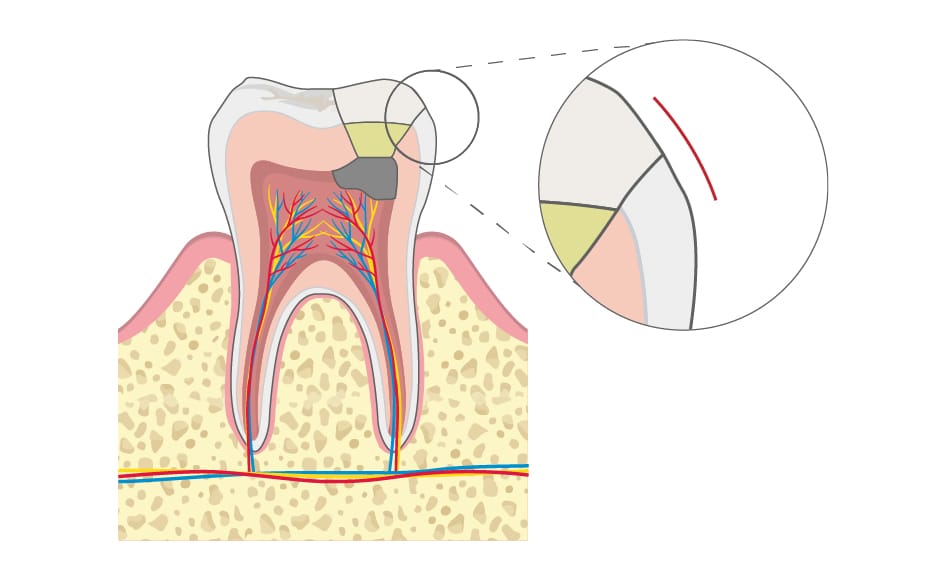

根管の形状は人によって様々です。枝分かれしていたり湾曲していたり、とても複雑な形状をしています。これらを処置前に正確に把握していないと、汚染部位の削り残しが起こり、再発に繋がります。

精密根管治療では、CTを使って根管構造と病巣の広がりを立体画像で正確に把握します。これによって、汚染部位の削り残しをできる限り防ぎます。

保険治療で使うレントゲンでは、根管形状も汚染状態も正確に把握できない

レントゲンは二次元の情報しか得られず、根管構造も汚染部位も正確にわかりません。それゆえ処置は勘に頼ることになり、汚染部を削り漏れることが多くなってしまいます。

-

違い026

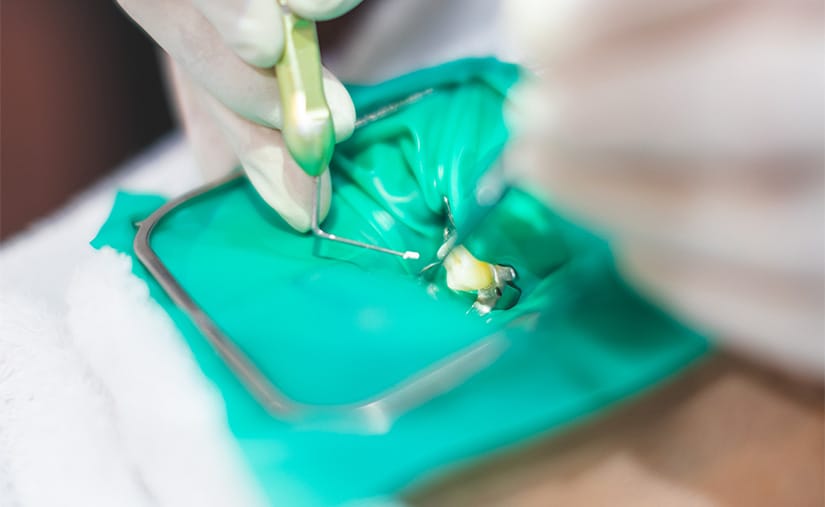

術中の防菌対策を徹底

精密根管治療では、術中にラバーダムというバリアシートで患部以外を覆います。これによって術中に唾液(細菌)が患部に流れ込むことを防ぎます。

また、治療器具類は高圧・高温下で完全滅菌したものを使用し、さらに術中に頻繁に交換します。

術中の器具交換って意味あるの?

根管治療の処置はおおよそ、①歯冠を削って、②根管内を清掃する、という流れで進みます。歯冠部を削るとき、削ったドリルは細菌だらけになりますし、手袋も飛び散った細菌だらけになります。だからドリルの先端も手袋も、根管内を清掃する前に交換しなければいけないわけです。

術中の防菌というとラバーダムばかりが注目されがちなのですが、実はラバーダムを使うだけでは意味がありません。処置のプロセス全体で術中の細菌侵入を防いでいかなければいけません。

保険治療ではラバーダムを使わない

保険治療では一般的にラバーダムは使用しません。それゆえ、患部に細菌が唾液と一緒に流れ込んでしまいます。

-

違い036

マイクロスコープ下で

精密処置をおこなう

裸眼の3~20倍まで拡大できるマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)下で処置をおこないます。裸眼では発見できない細かな汚染部位も確認できるので、削り漏れを低減することができます。

保険治療ではルーペを使う。歯医者によっては裸眼でおこなうことも…

ルーペでは根管内の汚染部位を正確に把握することはほぼ不可能です。汚染部位がよくわからないまま、感覚でやみくもに根管壁を削ることになり、削り残しを防ぐことができません。

-

違い046

ニッケルチタンファイルで

根管内を隅々まで清掃

根管内の清掃には弾力があってしなる「ニッケルチタンファイル」を使います。迷路のように曲がりくねった根管内の奥までしっかり汚染部位を取り除きます。

保険治療で使うステンレスファイルは固くてしならない

ステンレスファイルは固いため、迷路のように曲がりくねった根管の奥まで届かず、汚染部位を削り残してしまう可能性があります。

新品のニッケルチタンファイルを使います

ニッケルチタンファイルが以前よりも安く手に入るようになったおかげで、最近では保険クリニックでもニッケルチタンファイルを使うところが増えてきました。しかし、ステンレスファイルと比べると高価なことは変わらないため、多くの保険クリニックがファイルを使い回し(=何度も再利用)しています。実はこれが結構危険なんです…。

ニッケルチタンファイルの強みは“柔らかくて良くしなる”ことですが、裏を返せば“柔らかいため摩耗しやすく折れやすい”ということです。ですから再利用すると根管内で折れてしまい、取り出せなくなるリスクが高まるわけです。

もし折れたタイミングが根管清掃の最終段階であれば特に問題はありません。仮に折れたファイルを根管内に留置しても予後に影響もありません。しかし清掃の初期段階で折れてしまうと大変です。折れたファイルを取り出さないと根管の清掃を続けられないからです。この場合、折れて根管内に引っ掛かったファイルを取り除くために、根管壁を余計に削らなければいけなくなります。そしてこの処置は歯牙の強度保持に重大な悪影響を及ぼします。

こうしたリスクを最小限に抑えられるよう、当院では常に新品のファイルを使うようにしています。

-

違い056

精密補綴で歯と被せ物の

隙間・段差をなくす

虫歯菌は、歯と被せ物のわずかな隙間から侵入し、歯を内部から汚染していきます。また、被せ物と歯の境界に段差があると、そこに磨き残しが生じて細菌が繁殖します。

そこで精密根管治療では、歯と被せ物の隙間・段差をなくす精密補綴(補綴=歯冠の修復)で虫歯の再発を防ぎます。

補綴の精密さは根管充填の精密さよりも重要

被せ物の適合性(歯にぴったり合っているか)が重要であることは、実は統計的に明らかになっています。膨大な臨床データの比較から「補綴は適当だが、根管充填は精密な症例」と「補綴の精度は高いが、根管充填は適当な症例」とでは後者のほうが予後が良いことがわかっています。根管充填が重要であるかどうかはさておき、補綴が精密であるほど予後が良いことは明らかです。(ちなみに保険の銀歯は適合性が低いため私は絶対お勧めできません。)

根管充填の精度は予後にほとんど影響を与えない

余談ですが近年では、「根管充填の質は予後にほとんど影響を与えない」という考え方が一般的です。いくら根管内を密閉しても補綴が適当なら細菌は根管に侵入してしまうし、そもそも根管内に菌が残っていたら密閉しても無意味、ということなんですよね。

-

違い066

根管内清掃が

1回の処置で終わる

(保険治療だと数回必要)

根管内清掃をしっかり時間をかけておこないます。そのため1回の治療時間は長くいただきますが、治療の期間は短縮することができます。

保険治療は5回の処置が必要になることも…

保険診療の場合、1回の治療で進められる工程が決まっており、あまり進めることができません。また、クリニックが得られる保険点数が少ないために、肝心な根管清掃に時間をかけることもできません。それゆえ何度処置をおこなっても症状が治まらず、何度も通院が必要になってしまいます。

治療はなるべく短期間で終わらせるべき。その理由とは?

根管治療はなるべく短期間でおこなうことが理想です。治療のために歯質を削ってしまったら、できる限り早めに仮歯装着まで進めることが重要です。

保険根管治療において根管清掃は複数回おこなわれます。その間、治療によって空いた穴(削った歯冠部)はセメントで埋め、根管に細菌が侵入しないように保護します。しかしセメント蓋の寿命は短く、1か月を過ぎると細菌が根管内に侵入してしまいます。また、セメントは食事によって摩耗したり取れるリスクもあるため、できる限りセメントの仮蓋で過ごす期間を短くすることが理想です。

保険クリニックで治療を受けるにしても、処置の間隔は1か月以上空けないように心がけてくださいね。

診療の流れ

-

初診

検査・診断

検査・視診のうえ診断をおこない、状態・治療プロセスについて詳しく説明します。内容にご納得いただけたらご契約手続きをおこないます。(契約せずに持ち帰って検討いただくこともできます。)

-

来院2回目

根管内清掃

歯冠部病巣を削り、汚染歯髄・根管壁を除去・洗浄します。根管内に水酸化カルシウムという持続的に殺菌できる薬剤を詰めて仮蓋をします。

歯髄温存に処置方針を切り替えることがあります

根管内の歯髄の状態は“開けて見てみないとわからない”ことも多いです。処置中に歯髄の温存が可能と判断した場合には、抜髄処理を中断し、温存治療に切り替えます。症状に応じて最適な処置を選択しますのでご安心ください。

-

来院3回目

根管充填・コア築造

仮蓋をあけ、根管にMTAセメントを詰めて密封します。その後レジンで被せ物の土台をつくります。

-

来院4回目

被せ物づくり

被せ物をつくるため、歯を型取りします。残った歯にぴったり適合する被せ物をつくるため、シリコンで精密に印象を取ります。

-

来院5回目

被せ物装着

-

来院6回目

検診・予防診療

精密根管治療の終了後は、検診・予防診療に移行します。診療頻度はおおよそ3か月に1回程度。定期的に虫歯・歯周病の兆候がないかをチェックしながら、必要な予防処置を施していきます。二度と虫歯・歯周病にならないよう、一緒に歯を守っていきましょう。

検診・予防診療

精密根管治療の費用

精密根管治療の費用は一式30.1~34.5万円程度です。治療費は①②③の合計となります。(費用はすべて税込)

-

01初診料:4,000円程度セカンドオピニオン(他院治療中)の場合は自費11,000円となります。

-

02精密根管治療:

-

前歯121,000円再根管治療:143,000円

-

小臼歯132,000円再根管治療:154,000円

-

大臼歯154,000円再根管治療:176,000円

-

-

03歯冠修復費用:16.5~22万円歯冠修復費用は補綴物の素材によって料金が異なります。素材の種類と料金の違いについては「歯冠修復治療のページ」をご覧ください。

歯根破折していなければ根管治療は可能。だけど…

根管治療が可能かどうか、判断のボーダーラインは歯根破折していないことです。もし歯根にひび割れがないのであれば、根管治療を試みること自体は可能です。ただ…症状が重い場合は予後が不良なことも多く、治療後にどれだけ歯がもつかもわかりません。

もしあなたが「一日でも歯を長持ちさせたい。限界まで抜きたくない」とお考えなら根管治療にチャレンジしますし、逆に「予後の再発リスク・再治療リスクを抑えたい」とお考えなら別の治療を提案します。診察時にご要望をじっくり伺いますので、後悔のない選択ができるよう、一緒に考えていきましょう。